第126話 『比叡山周遊』 (滋賀県/大津〜滋賀県/草津 2010年12月5日)

琵琶湖に朝日が登る〜〜♪

琵琶湖大橋から日が出て良い感じです。

準備が整ったので出発〜 向かう先は“京都〜大原♪ 三千院〜♪”

拝観時間まで30分くらいあるので、ゆっくりと散策しながら歩きました。。

↑今年一番の冷え込みで霜が降っていた((=_=))ブルッ

kon

このポスター↓見たら

三千院へ行くたくなる〜^^

三千院は、妙法院・青蓮院・曼殊院・毘沙門堂とともに天台宗五箇室門跡

のひとつで、最澄(伝教大師)が比叡山に庵を結んだ時、東棟南谷に一堂

を建立したのが起こり。

開門しました〜^^ 「三千院」へ入ります。

拝観入口から客殿へ向かいます。

これぞ求めていた和の雰囲気です↓

←もみじ守り

買いました。

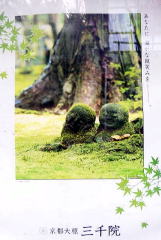

←往生極楽院を過ぎると、

わらべ地蔵が笑顔でお出向かえしてくれます。

苔の絨毯に転がってる感じが

凄くかわいい♪ 癒される〜♪

金色不動堂へ行くと休憩所で“金粉入り梅こぶ茶”を

ふるまっていました。まあ、“美味しかったら買ってね”

という事ですけどね…

もちろん

美味しかったです→

1時間ちょっと院内を廻って外へ出ると、門前のお店も開店していました〜☆ヽ(▽⌒*)♪

←京美茶屋さんで、京名物“にしんそば”と

“ゆばそば”を頂きました。

次ぎは「比叡山延暦寺」へ移動〜〜

比叡山は、高野山と並ぶ日本仏教における聖地で、伝教大師“最澄”が

開山して1200年経ち、比叡山は多くの名僧を輩出したことにより、日本

仏教の母山と呼ばれています。比叡山は大きく三塔(東塔・西塔・横川)

の地域に分けられ、これらを総称して「比叡山延暦寺」といいます。

最澄は天台宗の開祖ですが、浄土宗の法然・浄土真宗の親鸞・臨済宗

の栄西・曹洞宗の道元・日蓮宗の日蓮などが、若き日に比叡山で修行し

ています。

東塔地域には、比叡山延暦寺の総本堂根本中堂

があり、1200年間守り継がれた「不滅の法灯」が

光り輝いています。

↑根本中堂(国宝)

↑お坊さん達も記念写真

←大講堂

比叡山で修行した各宗派の

宗祖の木像が安置されてい

ます。

↓文殊楼

↓鐘楼

○西塔地域

←天台建築様式の代表

とされる釈迦堂

「弁慶のにない堂」

と呼ばれる

常行堂と法華堂→

○横川地域

↑朱塗りの美しい舞台造りが復元された横川中堂

元三大師堂↓

←比叡山ドライブウェイから望む

大津市街地と琵琶湖

比叡山を出発します〜

←伝教大師(最澄)尊像

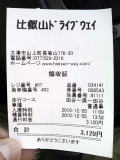

比叡山ドライブウェイって

むちゃくちゃ高い!

3,120円もしたよ(T▽T;) 〜ん!

次ぎは「三井寺」へ移動〜〜

三井寺は正式には園城寺と称し、創建以来1300年の歴史と数々の史実

や伝説に満ちあふれた巨刹です。平安時代には四箇大寺(東大寺・興福寺

・延暦寺・園城寺)の1つに数えられ、現在も山岳寺院として長等山山腹に

広大な境内地を有しています。

←仁王門

慶長6年(1601年)、徳川

家康により甲賀の常楽寺よ

り移築。

釈迦堂→

←金堂への階段下

もみじが美しい〜♪

金堂(国宝)→

当時の総本堂で、豊臣秀吉の

北政所により慶長4年(1599

年)に再建された。

三井の晩鐘↓

この鐘は、音の三井寺として日本三銘鐘のひとつ

にも数えられ、また平成8年7月には環境丁より

「日本の音風景百選」にも認定されています。

↓もう1つの名物鐘、霊鐘・弁慶の引き摺り鐘

弁慶の汁鍋→

その昔、三井寺が比叡山と争ったとき、比叡の荒法師・武蔵坊

弁慶が三井寺に攻め入り、この鐘を奪って比叡山の山頂まで

引き摺り上げて撞いてみると、「イノー、イノー」(帰りたい)と響

いたので、「そんなに三井寺へ帰りたいのか」と谷底へ投げ落

としたといいます。その時のものと思われる引き摺った疵痕や

ヒビがいまも残っています。

↑唐院の三重塔と潅頂塔

↑微妙寺

↑毘沙門堂

↑水観寺

観音堂周辺は紅葉絶好調で〜す♪

↓観音堂、上からの風景も♪↓

←そろばんの碑、発見!

大津は、そろばんの産地です。

お腹空いた…

買ったのは“鮒すし”…珍味だ…お酒飲みたくなったよ…

そして、「瀬田の唐橋」へ寄って…